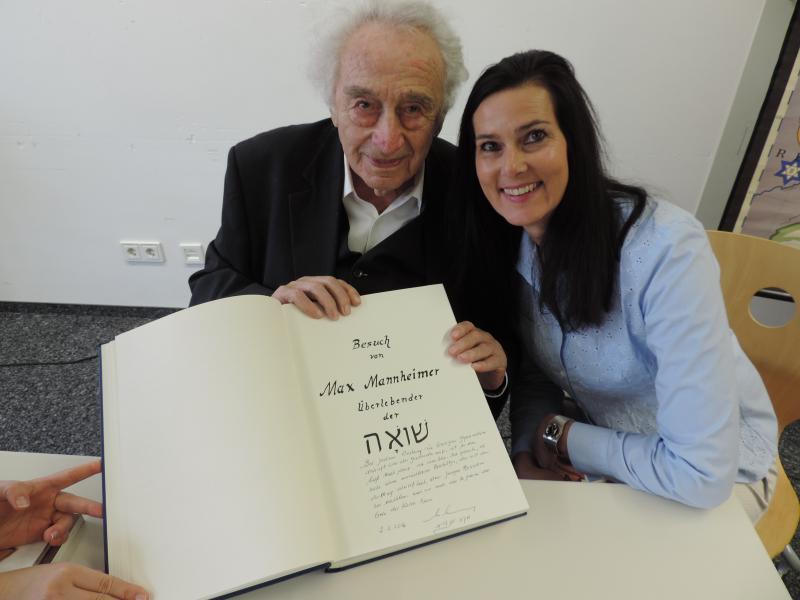

Holocaust-Überlebender Max Mannheimer besuchte kürzlich die neunten Klassen des Graf-Rasso-Gymnasiums.

ak

Fürstenfeldbruck - „Die Begegnung mit den – meist jungen – Menschen, ihr Interesse und ihre vielen Fragen signalisieren mir, dass es mir auf meine bescheidene Weise zu gelingen scheint, die Aufmerksamkeit auf mein Anliegen zu lenken, das mich seit mehr als einem Vierteljahrhundert beschäftigt: auf die Notwendigkeit, sich an die Vergangenheit zu erinnern und der Gegenwart mit Achtsamkeit, aber auch mit Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen zu begegnen.“ Worte aus der 2012 erschienenen Autobiographie des KZ-Überlebenden Max Mannheimer, die auch für den Vortrag gelten können, den er kürzlich vor etwa 130 Neuntklässlern des Graf-Rasso-Gymnasiums gehalten hat.

Gebannt verfolgten die Jugendlichen, mit welcher Präzision und Vitalität der mittlerweile 96-Jährige von seinem mehrjährigen schweren Leidensweg durch die Lager Auschwitz, Warschau, Dachau, Karlsfeld und Mettenheim bei Mühldorf berichtete. Tief beeindruckt waren sie von seinen Schilderungen über die tagtäglichen Schikanen und Quälereien durch die SS, die permanente Angst um das eigene Leben und das seines jüngeren Bruders Edgar, der als Einziger seiner Familie außer ihm selbst den Holocaust überlebte. Edgar war es, der den fleckfieberkranken und bis auf die Knochen abgemagerten Max vor dem sicheren Tod rettete, indem er den Mettenheimer SS-Lagerführer beschwor, seinen älteren Bruder nicht auf Transport in den Sterbeblock des Dachauer Außenlagers Kaufering gehen zu lassen. Aber auch kurz vor Ende der Gefangenschaft drohte noch Gefahr, als der Zug, in dem die Mettenheimer Häftlinge evakuiert werden sollten, in Poing östlich von München plötzlich von alliierten Tieffliegern beschossen wurde. Am 30. April 1945, dem Tag, an dem Adolf Hitler im Bunker seiner Berliner Reichskanzlei Selbstmord beginn, beginnt für Max Mannheimer ein neues Leben: Einen Kilometer vor dem Tutzinger Bahnhof hält der Häftlingszug, US-Soldaten öffnen die Waggontüren und entlassen die ausgemergelten Gestalten in die Freiheit. Im provisorisch eingerichteten Krankensaal der ehemaligen NS-Eliteschule in Feldafing erhält Mannheimer einen für ihn unvorstellbaren Luxus – ein Feldbett. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein wunderbares Gefühl es ist, nach über drei Jahren erstmals wieder in einem richtigen Bett mit einem richtigen Kopfkissen, einer richtigen Decke und frischer Bettwäsche zu liegen“, sagt er zu den Jugendlichen. Wie in einem Brennglas vermittelt ihnen dieser Satz eine Ahnung von der abgrundtiefen Diskrepanz zwischen ihrer heutigen, wohlsituierten und abgesicherten Lebenswelt und derjenigen der gepeinigten KZ-Opfer von damals. Wieder einmal ist es Mannheimer gelungen, eine Brücke zu schlagen über mehr als 70 Jahre deutsche Geschichte. Ob er Hass empfinde auf die SS-Leute, die ihn gequält haben, möchte eine Schülerin wissen. Nein, entgegnet er, nie. Dies ist seinem Wesen fremd. Es geht Mannheimer keinesfalls darum, Emotionen zu pflegen oder gar zu schüren. Seinen Auftrag sieht er vielmehr darin, immer aufs Neue mit den jungen Leuten das Gespräch zu suchen. „Ich erkläre ihnen, dass sie nicht die Verantwortung dafür tragen, was geschehen ist, wohl aber dafür, dass es nicht wieder geschieht.“

Gebannt verfolgten die Jugendlichen, mit welcher Präzision und Vitalität der mittlerweile 96-Jährige von seinem mehrjährigen schweren Leidensweg durch die Lager Auschwitz, Warschau, Dachau, Karlsfeld und Mettenheim bei Mühldorf berichtete. Tief beeindruckt waren sie von seinen Schilderungen über die tagtäglichen Schikanen und Quälereien durch die SS, die permanente Angst um das eigene Leben und das seines jüngeren Bruders Edgar, der als Einziger seiner Familie außer ihm selbst den Holocaust überlebte. Edgar war es, der den fleckfieberkranken und bis auf die Knochen abgemagerten Max vor dem sicheren Tod rettete, indem er den Mettenheimer SS-Lagerführer beschwor, seinen älteren Bruder nicht auf Transport in den Sterbeblock des Dachauer Außenlagers Kaufering gehen zu lassen. Aber auch kurz vor Ende der Gefangenschaft drohte noch Gefahr, als der Zug, in dem die Mettenheimer Häftlinge evakuiert werden sollten, in Poing östlich von München plötzlich von alliierten Tieffliegern beschossen wurde. Am 30. April 1945, dem Tag, an dem Adolf Hitler im Bunker seiner Berliner Reichskanzlei Selbstmord beginn, beginnt für Max Mannheimer ein neues Leben: Einen Kilometer vor dem Tutzinger Bahnhof hält der Häftlingszug, US-Soldaten öffnen die Waggontüren und entlassen die ausgemergelten Gestalten in die Freiheit. Im provisorisch eingerichteten Krankensaal der ehemaligen NS-Eliteschule in Feldafing erhält Mannheimer einen für ihn unvorstellbaren Luxus – ein Feldbett. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein wunderbares Gefühl es ist, nach über drei Jahren erstmals wieder in einem richtigen Bett mit einem richtigen Kopfkissen, einer richtigen Decke und frischer Bettwäsche zu liegen“, sagt er zu den Jugendlichen. Wie in einem Brennglas vermittelt ihnen dieser Satz eine Ahnung von der abgrundtiefen Diskrepanz zwischen ihrer heutigen, wohlsituierten und abgesicherten Lebenswelt und derjenigen der gepeinigten KZ-Opfer von damals. Wieder einmal ist es Mannheimer gelungen, eine Brücke zu schlagen über mehr als 70 Jahre deutsche Geschichte. Ob er Hass empfinde auf die SS-Leute, die ihn gequält haben, möchte eine Schülerin wissen. Nein, entgegnet er, nie. Dies ist seinem Wesen fremd. Es geht Mannheimer keinesfalls darum, Emotionen zu pflegen oder gar zu schüren. Seinen Auftrag sieht er vielmehr darin, immer aufs Neue mit den jungen Leuten das Gespräch zu suchen. „Ich erkläre ihnen, dass sie nicht die Verantwortung dafür tragen, was geschehen ist, wohl aber dafür, dass es nicht wieder geschieht.“